英伟达CEO黄仁勋近期在多个场合阐述了公司从芯片制造商向AI基础设施提供商的战略转型,其核心逻辑是通过构建总成本优势(TCO)巩固行业护城河。这一战略在9月下旬密集的资本与技术合作中得到具象化落地,尤其是千亿美元级投资OpenAI共建数据中心的计划,揭示了英伟达重塑AI生态的深层布局。

开放架构打破封闭生态

在台北国际电脑展上,黄仁勋宣布推出NVLink Fusion半定制AI基础设施,允许客户混合搭载英伟达GPU与其他厂商的CPU或AI加速芯片。这一举措颠覆了传统”全家桶”式解决方案,将富士通、高通、联发科等竞争对手转化为合作伙伴。分析师指出,通过开放硬件接口,英伟达实际上在扩大其GPU的适配场景,使更多企业能够以模块化方式构建AI系统,最终提升英伟达芯片的市场渗透率。

千亿投资背后的闭环逻辑

对OpenAI的1000亿美元投资是英伟达资本战略的典型案例。根据披露细节,10吉瓦算力设施相当于英伟达2025年预计GPU出货总量,其中约60%投资将直接转化为英伟达的芯片与系统收入。这种”投资-采购”的闭环模式正在延伸至CoreWeave、xAI等企业,形成以英伟达为中心的资本与技术双循环。黄仁勋在播客访谈中明确表示:”当你的客户需要建设价值数千亿美元的基础设施时,与其让他们承担全部融资风险,不如用我们的资产负债表来共同创造价值。”

全栈优势构建成本壁垒

在硅光网络交换机等技术创新支撑下,英伟达正将竞争维度从单一芯片性能提升至系统级能效比。黄仁勋强调,Blackwell架构的GPU配合定制网络方案,可使超大规模数据中心的单位能耗性能提升5-8倍。这种全栈优化能力使得即便竞争对手提供免费芯片,客户因转换系统导致的电力成本激增和算力损失仍将难以承受。据估算,10吉瓦AI工厂的全生命周期运营成本中,能源支出占比超过40%,这正是英伟达TCO优势的关键体现。

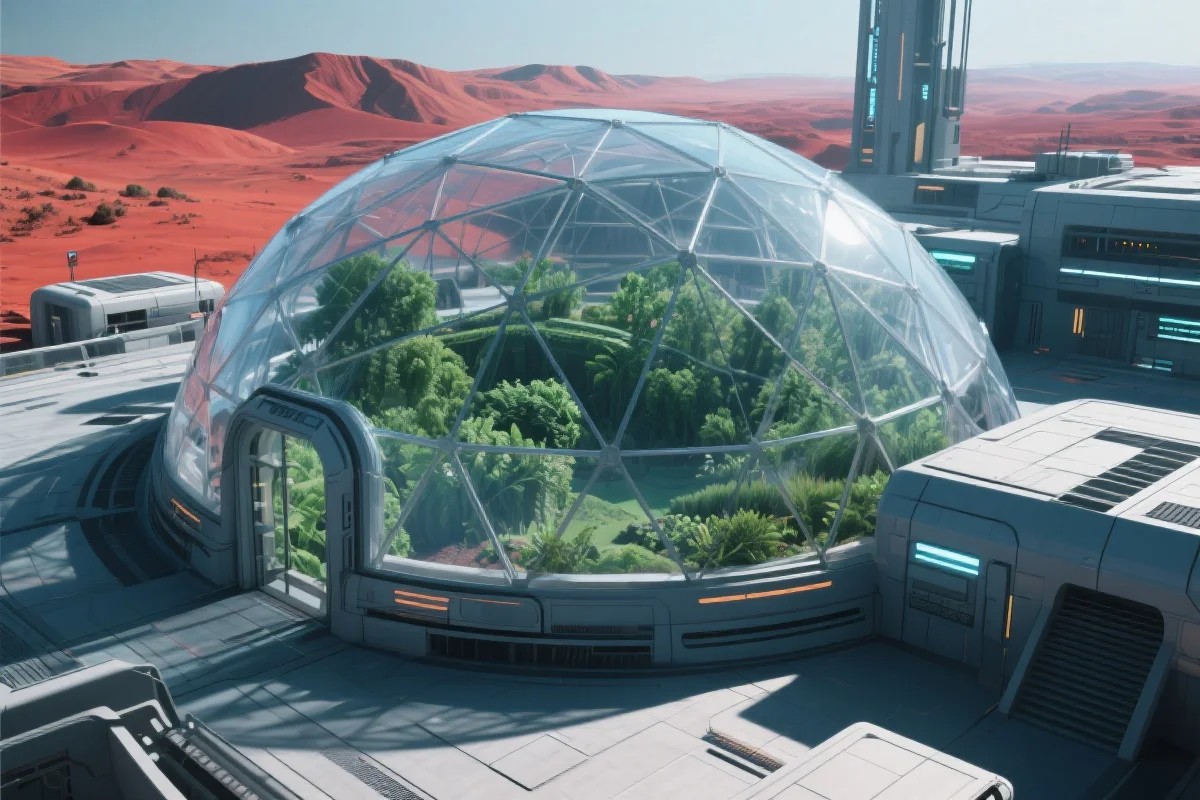

国家级基础设施的新定位

随着AI算力需求呈现双重指数增长(用户量×单次推理计算量),黄仁勋提出”每个国家都需要自主AI基础设施”的论断。英伟达近期与联想合作建设的北京数字经济算力中心,以及为OpenAI设计的模块化AI工厂方案,均体现出从企业级供应商向国家战略合作伙伴的转型。这种定位升级使得英伟达能够深度参与各国算力基建标准制定,进一步强化其技术路径的不可替代性。

市场数据显示,过去一周英伟达市值伴随这些战略动作增长近1600亿美元,反映出投资者对其”基础设施即生态”商业模式的认可。但争议声音同样存在,部分分析师担忧大规模投资可能导致资本回报率稀释,对此黄仁勋回应称:”在AI工业革命初期,抢占基础设施层的主导权比短期利润更重要。”随着10吉瓦级数据中心的实际建设启动,这场关于AI时代底层架构的竞争已进入实质性落地阶段。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。